Windowsだけで構築できるHyper-V仮想化基盤の設計書って利用者の皆様どうしているのでしょうか??

ちゃんと用意しているでしょうか?

高額な設計書作成費用を導入ベンダーに払って書いてもらっていたりはしませんか?

導入したベンダーさんが運用と保守をシステム利用終了までずっとやってくれるのであればそれでもいいですが。。。

そんなケースは稀でだいたいは保守対応をリモート又は現地対応してくれる程度で運用は自分でしないといけないパターンが大多数です

そもそも運用をおまかせできるほど費用があるならひとり情シスなどど言う自体にはなりっこありません・・・

そうすると導入プロジェクトが完了したら導入ベンダーは「さようなら~」といった状況であれば、Hype-V設計書は自分(自社)で作成したほうが絶対にいいです

なにより「システムを一番長くさわる(運用する)のは自分」なんです

導入ベンダーに任せっきりにしてしまうと

- 導入プロジェクトが期日通りに完了するように

- 請負範囲を超えない(あまり作業しないで済む)ように

- 楽に構築できるように

意図的な要素が入って設計書が書かれてしまうものです。しかもそのへんをうまくごまかそうとして対応しようとするのが導入ベンダーはうまいのでこちらの要望に応えた成果物が出てくる可能性は低いんです

というわけで設計書は自分で書きましょう!!

テンプレートはこちらのURLから入手いただくことも可能です

Hyper-V仮想化基板設計書を自分で書こう

設計書とは「そのシステムの方向性」「利用用途」「その設定になっている理由」がまとめてある一つのドキュメントです

教育や引き続きや増設、リプレイスの際に参照してもらうことで多くを伝えなくてもドキュメントを見てもらうだけでシステム構成や構成理由を伝授できるのでいろいろな作業をスムーズに進めることができる魔法のドキュメントが設計書です。

仮想化基盤設定項目(パラメータ)は非常にたくさんあるのはご存知ですよね。Hyper-VであってもWindowsだけでなく

- Windows Server パラメーターシート

- サーバ パラメーターシート

- ストレージ パラメーターシート

- ネットワークスイッチ パラメーターシート

と多数の設定シートがあり、それぞれにとてもたくさんの設定項目が存在します。

多数のパラメータが「どういった理由でそのあたりになっているのか」の方向性を指し示すもの = 設計書 です

仮想化基盤であってもそうでなくても、一つのIT基盤を理由もなく導入しませんよね。仮想化基盤になると何千万から数億円をかけて(投資して)構築するシステムです。多額のコスト投資をして築き上げたインフラシステムを今後5年間以上運用してくのは他ならぬ自社要員なんです。

つまり、自社要員こそが最適な設計項目を考えられるし、自社要員こそが設計に責任を持って対応する必要があるんです

自社の環境や自社の用途や自社が基盤購入する理由、自社のネットワーク構成すべて把握した上で、予算内で「ちょうどいい」システムを設計してくのは、社外に席をおく導入ベンダーではないということですね

他ならぬ自社ITシステム要員が決めるべき項目です

私もひとり情シスとして日々運用に比重多いた多忙な生活を送っていましたが、設計書(特に基本設計書)は今後5年間を決めると言っていいドキュメントであり、今後5年を責任持って運用する人間こそが書くべきであると私は考えています。

というわけで、仮想化基盤の基本設計書は自社要員で書きましょう

書くためのテンプレートはよそから調達するということでも構いません、お手本的なドキュメントさえあればあとは自社ようにカスタマイズすることはとてもかんたんです。

もし私が導入ベンダーの立場であっても、お客様が基本設計書を独力で書かれていると聞いた日にはとても安心します。

「ああ、この人は今後5年間をとても真剣に考えているんだな。自分もちゃんと仕事しよう」

ときっとなるはずです。

そうなればきっと導入プロジェクトも成功するでしょう

なんと言っても新しい基盤で必要な要件を顧客側からきちんと説明できるんですから。

設計書の書き方(書き方がわからないけどどうやってすればいいの?)

問題は「書き方がわからない」という点です

そうするとITのプロたる導入ベンダーに作成を依頼したくなる気持ちもわかります

ですが、ちょっとまってほしいです

仮想化基盤の基本設計書で書くべき内容は「ほとんど決まっている」 んです

そう、まるでテンプレートのように

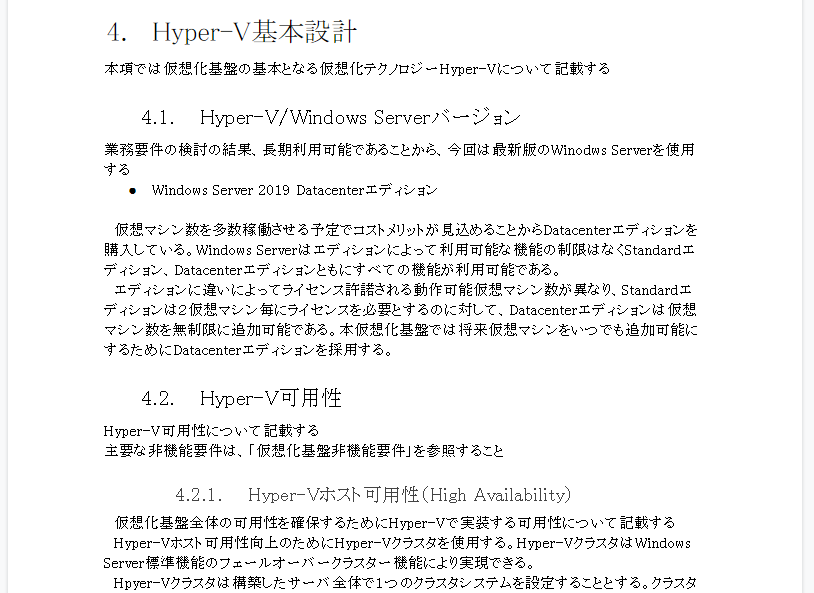

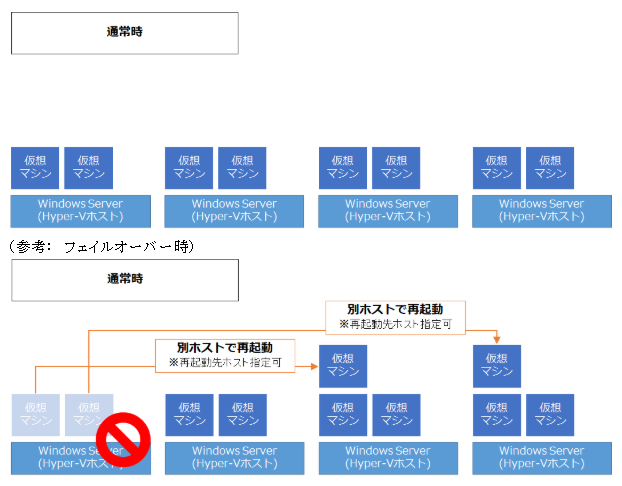

(基本設計書 内の一例。書くべき内容はほとんど決まっている一方で、何を書けばいいのかがわからない人向けに作っています)

書き方さえわかってしまえばこっちのものです

若手に設計書を書かせて経験値アップをさせてもいいでしょう

実際、設計書を書くにあたって膨大な知識量を必要とします。ベテランITスタッフなら難なく理解できる内容が、経験の浅い若手エンジニアであれば膨大な調査時間を要します。正直言って現在ほど検索技術が発達した世の中でもそうかんたんに設計を書くレベルの情報ソースを短時間でWebから入手することは困難でしょう。

(基本設計書 内の一例。時折図を用いて説明をしています)

その若手に指示を出すにあたってもテンプレートの設計書さえあればなんとかなってしまう気がする(というか必ずなんとかなる)と私は考えています。

今回そのテンプレートをまとめています。

例えば、仮想化基盤における認証やネットワーク構成の説明一つとってもそうです。

適切なトレーニングを受けていたり、または多数の仮想化基盤構築経験を持っていれば難なく理解できているActive Directoryドメイン構成ですが、一般企業の情シスできちんと理解できている人がどれほどいるのかと疑問に思います。

私はそう多くないと思っています。

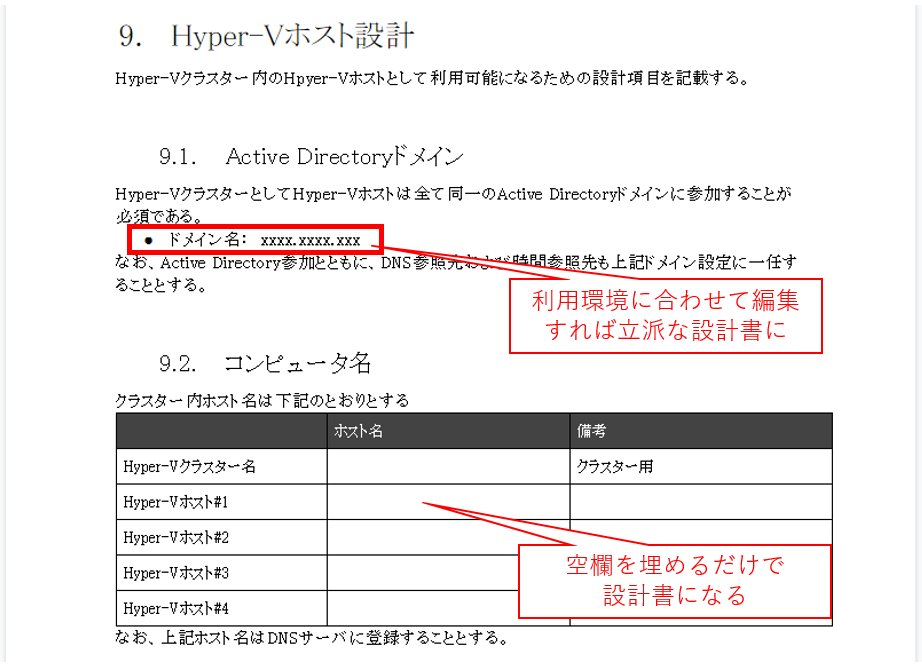

一方で、以下のような「あとは埋めるだけ」のテンプレート設計書があれば理解も深まるのではないでしょうか

(基本設計書 内の一例。空欄を埋めるだけで完成する)

こういった手間をテンプレート設計書で済ませてしまう

いわば時間をお金で買うという感じですね

VMware設計書も用意しています

場合によっては「目次のみ」でOKという方もいらっしゃるかもしれません

そういった方はこちらをどうぞ

以上です